Vive peligrosamente

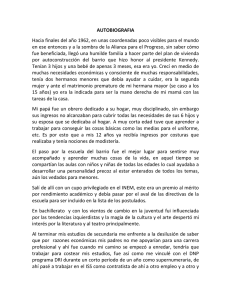

Anuncio