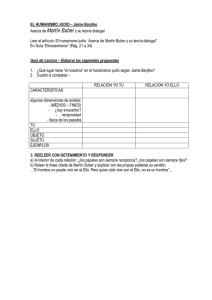

Eclipse de Dios. Estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía - Martin Buber

Anuncio