EN EL TREN, CADA MAÑANA

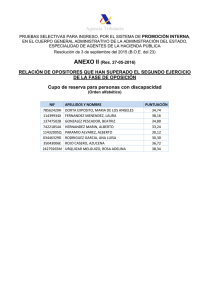

Anuncio

EN EL TREN, CADA MAÑANA Javier Díez Carmona La conoció un amanecer raído, una de tantas madrugadas invernales teñidas en lluvia y niebla. Esperaba encogida en el andén, invisible tras el parapeto de la bufanda. A través de los cristales empañados era una sombra más, apenas un brillo soñoliento de pupilas y un punto colorado de nariz entumecida bajo la bufanda. La joven entró al calor del vagón con las manos hundidas en los bolsillos y una sonrisa de placer adherida a los labios. No era diferente. Una muchacha de veintipocos, una de tantas madrugadoras que, los libros, la rutina o la necesidad en el costal, abordaba el tren camino del estudio o el trabajo. Ni destacaba su cuerpo, oculto bajo una capa excesiva de ropa, ni su rostro era especialmente bonito. Una más. Ella dudó unos segundos entre éste o aquel asiento hasta que, murmurando algo ininteligible, una disculpa, tal vez un saludo, un amago de bostezo, se dejó caer a su lado. Era el primer viaje de Alberto García en aquel largo gusano oloroso a sueño y necesidad. Su primer día de trabajo, la primera vez que ascendía, con el fatalismo de los condenados, las escaleras mecánicas de la estación. La prisión esperaba más allá, entre los gigantescos diques de un puerto donde las mercancías transitaban encerradas en misteriosos contenedores. Su destino en los años venideros: un desierto de cemento asomado a los restos de un mar derrotado por el hombre. 1 Alberto nunca pudo resignarse a la dictadura del sedentarismo. Ser un autómata de movimientos repetidos y adiestrados sentimientos no era para él. A sus cuarenta y cinco años había pisado todos los continentes, bebido de todos los aromas, degustado pieles de todos los colores. Pasó de un barco a otro con la naturalidad de quien cruza la calle, de pesquero a mercante, de mercante a petrolero, incapaz de saciar a la bestia que, agazapada en su interior, exigía cada jornada una aventura, cada mes un país, una mujer en cada puerto. Nada pudo, jamás, derrotar a su instinto. Ni las enfermedades, ni el cansancio. Tampoco el amor, rubricado en un efímero matrimonio. Entonces, tan joven que la barba no alcanzaba a sombrear del todo sus mejillas, creyó en la magia de aquella bruja gaditana, en el hechizo de su piel canela, de sus ojos de gato en la penumbra. Pero el ansia que roía sus entrañas no sabía de fidelidades. La ilusión por el nacimiento de su hija duró apenas unos meses. Desapareció una noche, oculta su cobardía bajo las sombras de los aleros, siguiendo el sendero bosquejado por la luna sobre las olas. Un cheque mensual para, durante un par de años, acallar una conciencia molesta a sus anhelos y, pronto, niña y esposa pasaron a ser siluetas difuminadas en la espesa bruma del pasado. Fue el tiempo, que nada sabe de sueños pero mucho de decepciones y huesos gastados, quien aplacó la beligerancia de su fiera invisible. La frontera del medio siglo rondaba más cercana cada día, al alcance de sus dedos agarrotados por un reuma incipiente. Movió los escasos hilos de su experiencia. Llamó a lejanos conocidos, ecos moribundos de históricas borracheras en cualquier burdel olvidado y consiguió, sin ganas ni alegría, un 2 puesto fijo entre los amarradores del Puerto de Bilbao. Al final, debió pensar el destino con una mueca de satisfacción, se encadenaba voluntario a la insípida rutina que moldea la existencia. Se llamaba Irune. Al menos, ese nombre rezaba en el cuaderno que descansaba sobre sus piernas. El tren trazó la curva del último túnel y, con un rugido de impaciencia, afloró a la oscuridad menos densa de la noche moribunda. Ella levantó la vista buscando los perfiles de la ciudad, acuclillada a la orilla de la ría, y tropezó con un par de ojos maduros demasiado atentos a los suyos. Cazado en su inocuo acoso, Alberto improvisó una sonrisa. “Disculpe. Perdone mis modales. Me llamo Alberto. Alberto García”. “Hola”, respondió más cohibida que extrañada. “Irune González. Encantada” susurró antes de regresar a su lectura. “González” pensó evocando un efímero pasado, una bahía hecha de sol y rubor de amanecer, una terraza encalada donde María González, la única hechicera capaz de arrancarle brevemente de su idilio con la mar, amamantaba a una pequeña de su misma sangre. Una ráfaga de brisa andaluza se coló en el vagón atestado de humedad y hedores matutinos, acarició sus greñas cuidadosamente despeinadas. “Irune González” rumió en voz alta, la mente muy lejos de la llovizna del Cantábrico. “Bonito nombre”. Compartieron tres meses de madrugones, de saludos murmurados con pereza, de miradas furtivas en el empañado espejo de los cristales. Llegó la primavera, llegó el calor y una tarde como tantas, paseando entre las tiendas del Casco Viejo, Irune se sorprendió pagando una pequeña minifalda, audacia inapropiada a su eterna timidez. Pero más le sorprendió comprobar que, 3 mientras embutía las piernas en ese nylon transparente creado para exhibirlas fingiendo cubrirlas, se deleitaba imaginando a Alberto pendiente de sus muslos ofrecidos. Todavía hubo de transcurrir otro mes para que el viejo marino se animara a ofrecerla un café. Las conversaciones esquivas en el vagón, los gestos descuidados, el leve roce de miembros al incorporarse en la misma parada, no creaban un vínculo acorde a sus deseos. A caballo entre frases y recelo averiguó su horario, sus mecánicas rutinas de gota descarriada en el océano de la ciudad. Y también coincidieron en los viajes de regreso cuando, agotada de sonrisas forzadas, de las mismas frases una y mil veces repetidas a los mismos clientes, más frágil y vulnerable se sentía. Sus pláticas se hicieron más fluidas, sus silencios más intensos. Descendían juntos las escaleras, juntos cruzaban el cauce pardo de la ría y, frente a la zona peatonal, se separaban. Ella regresaba a la cena para dos preparada por su madre. Él abordaba un autobús y, comprimido entre sudorosos viajeros de expresión ausente, buscaba entre sus nervios el valor imprescindible a cada paso venidero. Fue en el Boulevard, un local tamizado de literatura y tostadas, donde ancianas disfrazadas de grandeza y bohemios de folios garrapateados confluían en una armonía insospechada. Un café. Más palabras, más sonrisas. La insultante juventud de la mujer, la cansada experiencia del hombre. Y la promesa no escrita, tan siquiera mencionada, de repetirlo al día siguiente. Y al otro. Y al otro... 4 Pasó el tiempo. Pasó el verano, estación de nubes y sol esquivo, estación de risas y manga corta. Llego el otoño, las hojas cubrieron las aceras y, por fin, una madrugada con sabor a nostalgia, amanecieron abrazados en la cama, el discreto recepcionista del hostal como testigo de una relación trabajada con paciencia y esperanza. Las caricias, los besos y las promesas se entrelazaron en una cadena que era puente, un camino seguro para trasponer el abismo de los años. Alberto aprendió el arte de compartir el tiempo, la capacidad de escuchar y ser escuchado. Aprendió a hablar de sí mismo, a narrar su historia y sus proyectos, aunque una culpabilidad teñida en pudor le impidió recordar a su mujer y su hija gaditana, espectros difuminados en un pasado que no había de volver. Sólo revivió la olvidada punzada del remordimiento cuando interrogó a Irune sobre su padre, de quien jamás hablaba. “Se fue cuando yo era un bebé” respondió volviendo la mirada, imponiendo un mutismo que prefirió respetar. Los primeros vientos de invierno atravesaban la bocana del Nervión, y Alberto se aprestaba a festejar su segunda juventud. Era una sensación cálida, un regusto como de leña y penumbra. No se engañaba. Su vida declinaba, transitaba por una vía hacía la nada, ruta de cansancio y enfermedad en cuyo extremo esperaba la muerte. Pero caminar unido a Irune, asido a la inocencia de sus ojos, bastaba para conjurar el miedo al declive inevitable, el miedo que le llevó a cambiar la aventura de los mares por la seguridad del hastío. En diez años, rozaría los sesenta. En diez años, ella sería una mujer de treinta, una hembra sin complejos de tardía adolescencia, sin temor a una vejez demasiado 5 lejana. No importaba. Importaba el presente, la dulzura de sus labios, los proyectos improvisados sobre sábanas desechas. Las nubes se cerraban sin prisa sobre el Cantábrico, sitiaban al sol y creaban sombras que barrían el muelle y los remolcadores con aromas de tormenta. Alberto escupió al suelo, aplastó con la puntera ese viscoso trozo de si mismo y regresó a cambiarse a la oficina. Esa noche, Irune le presentaba a su madre. Una mujer, pensó Alberto con el nerviosismo anudado a la garganta, más joven que el pretendiente de su hija. La buhardilla asomaba con timidez a la plaza de Santiago. La única torre de la catedral, erguida con orgullo sobre los tejados, atraía a los escasos turistas que, a las puertas del invierno, escogían como destino una ciudad ligada a la lluvia como el silencio a los camposantos. Recostada contra la ventana, espiando sin ganas a los felinos que vomitaban agua desde el campanario, Miren se sentía vieja. Vieja, e impotente. Cuarenta y cuatro años no eran muchos. No los suficientes, al menos, para tanto fracaso. Suspiró. En una hora llegaría Irune. Con su novio. No pudo evitar un escalofrío. Su novio. Un hombre de cuarenta y cinco años. Un marinero. Miren lo proyectaba en su mente con la nitidez que otorga el pánico. Sería canoso, de tez requemada por el sol y el salitre, tatuajes infectados en el antebrazo, promesas de amor olvidadas al levar anclas. Más de mil puertos, más de mil mujeres. Y, ahora, al crujir de sus articulaciones, cuando el frío se filtra por las grietas de sus huesos para martirizar unas vigilias cada vez más largas, necesita quien caliente su catre de reumático prematuro, necesita de una mujer joven y animosa que le cuide en su retiro, que le arrope cuando pesadillas a caballo entre frustración y 6 remordimiento perforen sus sueños. La cena está preparada. La casa huele a comida, a familia. A hogar. Un hogar amenazado por aquel desconocido de negros augurios. Se encontraron, como cada atardecer, en el andén de Portugalete. Un beso, un brazo rodea una cintura que exige ser rodeada. Como siempre, pero distinto. Irune apenas disimula su nerviosismo. Alberto desvía la mirada hacia la lluvia con fingida indiferencia. Tiemblan los cables, saltan las gotas recostadas en sus lomos y el tren irrumpe, impaciente, en la estación. Los paisajes, teñidos de un artificial color anaranjado, desfilan anónimos frente a la ventanilla. El viejo horno alto, restos herrumbrosos de un pasado de gloria, les despide hosco en su soledad. Alberto cierra los ojos. Las manos de Irune se encadenan a las suyas, mechones de melena acarician su rostro y su voz, una voz hecha sonrisa, murmura al oído: “No tengas miedo. Ama es muy abierta, muy tolerante. No te preocupes”. Alberto separa los párpados y se deja mecer, se deja arrullar por esa muchacha veinticinco años menor que construye con sus hombros un hueco de intimidad entre la multitud y, como antídoto a sus temores, susurra a su oído la historia de su madre. Era muy joven, afirma, cuando abandonó Cádiz persiguiendo una quimera, buscando un porvenir para su hija. Y no paró hasta encontrar algo semejante en esa ciudad mate de hollín y nubes perpetuas “Pero tu madre tenía nombre vasco ¿no?” interroga Alberto, una premonición con tacto de soga cerrándose sobre su garganta. “No. Aquí todos la llaman Miren, pero su nombre es María” responde sin comprender la urgente ansiedad de su amante. Y sigue rememorando la 7 lucha de una mujer sola con su hija, las madrugadas fregando portales, tardes sirviendo en los pisos señoriales de Mazarredo y noches cosiendo hasta el amanecer. Pero Alberto le interrumpe. Está lívido. Su piel, tiznada de tanto viaje, es un pergamino en blanco abandonado a su suerte por un autor desengañado. Sus labios tiemblan en el momento de, trastabillando en cada sílaba, formular la pregunta de la que pende su vida “¿Y tú? Si naciste en Cádiz, ese nombre tuyo...”. “Trinidad. Mi nombre es Maria Trinidad” sonríe sin soltar las envejecidas manos del marinero. “Miren Irune, en euskera”. El tren emerge a la noche, a la llovizna, y se detiene en una estación abarrotada de ojerosos trabajadores. Un vendaval húmedo atraviesa las puertas recién abiertas y sacude a los viajeros. Pese al cálido soplo de los radiadores, el invierno es la única certeza. “La única certeza”, piensa Alberto estudiando ese reflejo demacrado que devuelven los cristales. En algún lugar ajeno al presente, ajeno a la realidad, la voz de Irune intenta abrirse camino en su cerebro, pero no importa. Mari Trini, su bebé recién nacido, llora en brazos del recuerdo. En la oscuridad de las calles, la ciudad entera derrama lágrimas agrias como el futuro. Suena un timbre, un pitido rutinario anuncia el cierre de las puertas y, ante la atónita mirada de la joven, salta al andén y desaparece engullido por la muchedumbre. Dos meses más tarde La proa rasga las aguas a su paso, abre un efímero sendero muerto al contacto de la popa. Recostado contra la barandilla, contemplando la nada con 8 ojos vacíos, Alberto maldice su suerte y su existencia. Es un egoísta, sí. Siempre lo fue. Pero la brutalidad del castigo no es proporcional a su pecado. El mercante rompe el océano con el filo de sus toneladas, improvisa un infierno líquido donde sumergirse, donde descansar en el olvido. No tiene valor. Todavía no. Pero, tal vez, en el futuro.... El vértigo le envuelve y se aferra con más fuerza al pasamanos. Abajo, muy abajo, entre las fauces aceradas de aquella bestia mecánica, María y la pequeña Mari Trini, homenaje mutuo a su cantante preferida, esperan con la tristeza impresa en las pupilas. Ahora sabe por qué se fijó en ella. Ahora sabe por qué esa sencilla muchacha atrajo su atención. “La vida es esto” piensa sin limpiar el reguero que cruza sus mejillas. “Una condena eterna. Una huída sin sentido, imposible, porque la culpa viaja contigo, adherida a tu cerebro. Y no puedes escaparte”. Alberto García levanta la cabeza. Angustiado, busca el infinito, la difusa línea del horizonte. Y no lo encuentra. Irune González no tardó mucho en superar el dolor del desengaño. Animada por su juventud, por las fiestas inacabables de sus amigas y por las sutiles insinuaciones de algunos pretendientes tan inexpertos como ella, poco a poco desterró de sus recuerdos la imagen, más imprecisa al transcurrir de las semanas, de aquel hombre diluido en la bruma de un atardecer invernal. Llegó Semana Santa y su madre la arrastró a conocer, o reconocer, su Cádiz natal. Juntas pasearon en torno a la bahía disfrutando de sus ocasos sonrojados. Visitaron a lejanos familiares, recorrieron el barrio donde transcurrió su primera infancia y, por fin, se acercaron al camposanto. Allí, Irune depositó sobre la tumba de su padre un ramo de flores blancas como la ciudad. “¡Se fue tan 9 pronto...!” susurró Miren, o Maria, rememorando la vida que pudo ser y no fue. “Un infarto. Así de frágiles somos. Nos acostamos una noche y, a la mañana siguiente, estábamos solas. Las dos” y no pudo contener un sollozo llegado de muy lejos, de veinticinco años atrás en la memoria. Irune no volvió a pensar en Alberto. Pertenecía a otra época, a otra dimensión. El tiempo sabe ser maleable a nuestros deseos. Sólo una vez sintió de nuevo aquella extraña certidumbre, el conocido cosquilleo que la sacudía cuando, en el tren, Alberto la espiaba sin disimulo. Fue en Cádiz, en una terraza bañada con los últimos rayos de un sol agonizante. Sólo un chispazo, pero supo reconocerlo. Con la respiración contenida, estudió cada mesa, cada indolente grupo de turistas y desocupados que, en torno a ella, compartían cervezas y confidencias, pero nadie allí recordaba al huidizo galán de sus madrugones invernales. A excepción, quizá, de una triste veinteañera que, la mirada perdida más allá de la barra del puerto, parecía esperar el regreso de algún barco varado para siempre en el olvido. 10