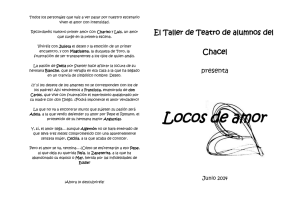

jean echenoz. 14

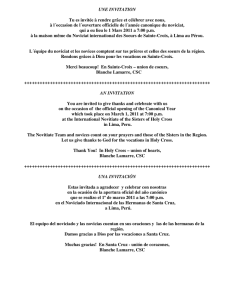

Anuncio