Moraleja politica del Prestige

Anuncio

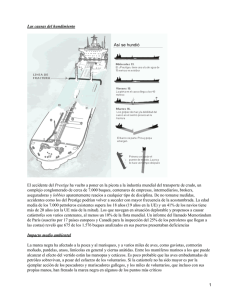

Moraleja política del Prestige Manuel Peinado Lorca* En Galicia se han concitado varias mareas. Una, la más visible, la negra. Otra, la mejor, la más positiva, ha sido la marea de solidaridad de los miles de voluntarios que trabajan estos días codo con codo en defensa del litoral. Una tercera, la que envuelve aún el conjunto de ocultamientos, verdades a medias, indecisiones, y decisiones precipitadas o erróneas que han jalonado el precioso tiempo durante el cual, apoyado por los vientos y favorecido por el cúmulo de errores cometidos, se ha producido la enorme dispersión del vertido contaminante. Pero hay una cuarta marea, la que superficialmente menos se ve, pero que constituye el núcleo central del problema: la marea de las convicciones políticas que desconfían de lo público, tienden a adelgazar a los estados y acaban por maniatar a los gobiernos, permitiendo que unos pocos rapiñen la mina de los beneficios y dejen la inservible escoria de la catástrofe a la respuesta humana de la solidaridad. Entender esa marea política es un factor clave en la interpretación de las consecuencias derivadas del hundimiento del Prestige y para tratar de evitar que se vuelvan a repetir. Nadie puede pensar razonablemente que las instituciones medioambientales internacionalmente responsables ignoren el riesgo que entrañan las condiciones técnicas bajo las que se realiza el transporte de crudo a escala mundial. Un interminable rosario de catástrofes ecológicas con nombre de petrolero jalonan el fin del siglo y amenazan con ennegrecer el nuevo milenio. Pero hasta ahora ha prevalecido el interés de unas compañías fraudulentas que han transformado las aguas públicas en un billar oceánico privado y amañado en el que unos pocos jugadores ganan, y cuyo tapete azul es, de cuando en cuando, medio aniquilado por los desechos. La doctrina de la eco-satisfacción que predican quienes, en nombre del desarrollo, creen que los recursos naturales son inagotables y que la Tierra tiene respuesta de autocuración frente a todas las agresiones, se sustenta en el pensamiento único y en la política neoliberal. Caído el muro de Berlín y descalabrado el bloque comunista, se ha instalado la bandera del neoliberalismo como referente único de lo políticamente posible y deseable. Para los neoliberales, esa tropa heterogénea que en España lidera Aznar, son los mercados los que tienen sentido de Estado. Empeñados en adelgazar al Estado, el neoliberalismo aporta una doctrina sociopolítica y económica redentora fundada en la vieja máxima del “laissez faire, laissez passer”, cuya edulcorada sublimación no es otra que la que reza que el mercado es bueno y las intervenciones estatales malas. La “mano invisible” del libre mercado corregirá los malos efectos del crecimiento a ultranza, pontifican. Menos Estado y menos Gobierno, nos dicen. Más que la acción del Estado, los conservadores españoles prefieren la omisión del Estado salvo cuando se trata de escopetear la caza mayor en los parques nacionales. Ahora, cuando aparece la tragedia, se van de caza, no aparece el Gobierno y parece no existir el Estado. Durante sus seis años de Gobierno, el PP ha sido muy claro recetando más mercado y menos Estado. En ese mensaje tantas veces repetido está la clave para juzgar su ineficaz respuesta política. Las prioridades del Gobierno del PP son otras y ahora los gallegos sufren los efectos de una ideología que se jacta de reducir el volumen y la capacidad de acción del Estado. Nos desenvolvemos en una tecnosfera que ha traído consigo la llamada sociedad de riesgo, sujeta a las respuestas catastróficas naturales, pero también a las de un medio natural que da respuesta a las agresiones que sufre desde el frente tecnológico. En esa sociedad de riesgo el Estado no puede dejar de prestar los servicios básicos que la protección de la ciudadanía requiere. Ese abandono de la responsabilidad de lo público es lo que ha dejado sin respuesta al Gobierno Aznar. Se han pasado años alardeando de los benéficos efectos de lo privado frente al despilfarro de lo público. Aznar y sus turiferarios han pasado todo este tiempo presumiendo de que estábamos ante un hombre de Estado y, ahora, cuando más lo necesitamos, comprobamos que no tenía Estado detrás. La marea negra ha venido a recordarnos la necesidad de una respuesta rápida, contundente y eficaz por parte del Estado cuando la mano del mercado, repleta de beneficios, huye del campo de batalla dejando un enorme y trágico vacío que sólo la solidaridad trata de colmar. Cuando los gallegos han querido proteger al litoral, ese bien público que necesitan para vivir, se han encontrado con que no tenían Estado. Ahora, un tanto aturdidos, asistimos a una leve caída del telón de fondo que diseña el pensamiento único, ese velo azul que nos envuelve adormeciendo nuestra voluntad y, de paso, queriendo que comulguemos con ruedas de molino, enseñándonos las vergüenzas de su insostenible contradicción: el capitalismo voraz atenta contra nuestros derechos más elementales, porque, al desarbolar al Estado, nos damos trágicamente cuenta de la incapacidad de los gobiernos para dar respuestas a problemas esenciales como la seguridad de nuestros mares o la defensa del medioambiente. Y así, mientras que el Estado y las mancomunidades de estados como la Unión Europea se ven una y otra vez desbordados, los electores dirigen su airada mirada a políticos y gobernantes que, abrumados por las enormes presiones de la economía transnacional y del liberalismo que tanto habían alabado, ven que la actividad política es impotente para dar respuestas. Por eso, cada vez es más palpable que el Estado pierde su legitimidad. Por eso, ennegrecidos por el fuel que arrancan de los mares, agotados por el descomunal esfuerzo de luchar por su agua y por su pan, los pescadores gallegos, hijos de la ira, se vuelven contra aquellos a quienes habían votado. La gran moraleja de lo que está pasando en Galicia es la de la noble entrega de un voluntariado descoordinado y sin medios que, a dentelladas, tratar de paliar una tragedia que le supera con mucho y cuya responsabilidad incumbe a un Estado impotente del que lo único que se nos ha enseñado es a sospechar. En Galicia no apareció el Estado, sólo ciudadanos organizados y solidarios. Y ahora, ¿para qué queremos a este Gobierno? Aznar, ofensivo y displicente, ineficaz y soberbio, capitán de un Gobierno desarbolado, no ha bajado a las playas. Al fin y al cabo, ¿qué iba a poder decir? Nada. * Manuel Peinado Lorca es alcalde de Alcalá de Henares. Diario de Alcalá,17 de diciembre de 2002.