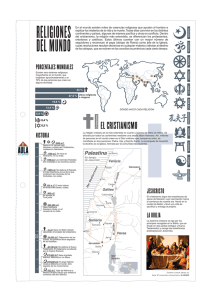

Los grandes pensadores

Anuncio