el artículo ()

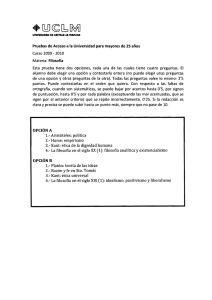

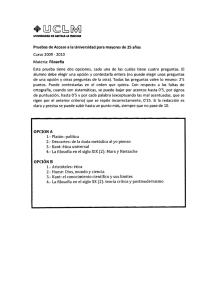

Anuncio