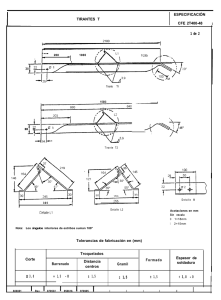

Tirante el Blanco

Anuncio