TODO SOBRE LA PASCUA 22.-La Escritura en el tiempo pascual

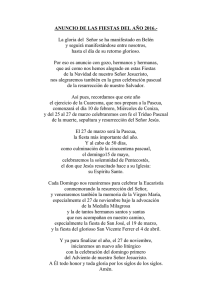

Anuncio