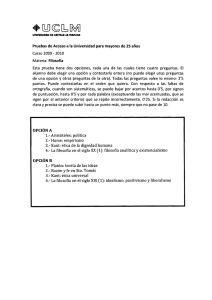

Doce textos fundamentales de la Ética del siglo XX (2002)

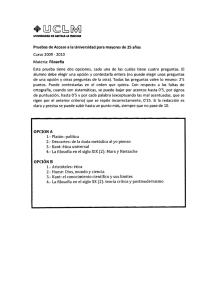

Anuncio