Ahora llevo una vida falsa, una vida apócrifa y

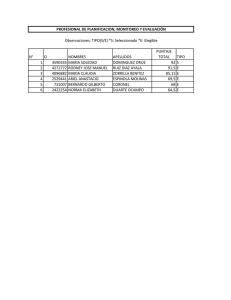

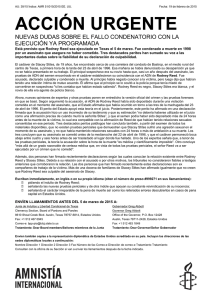

Anuncio