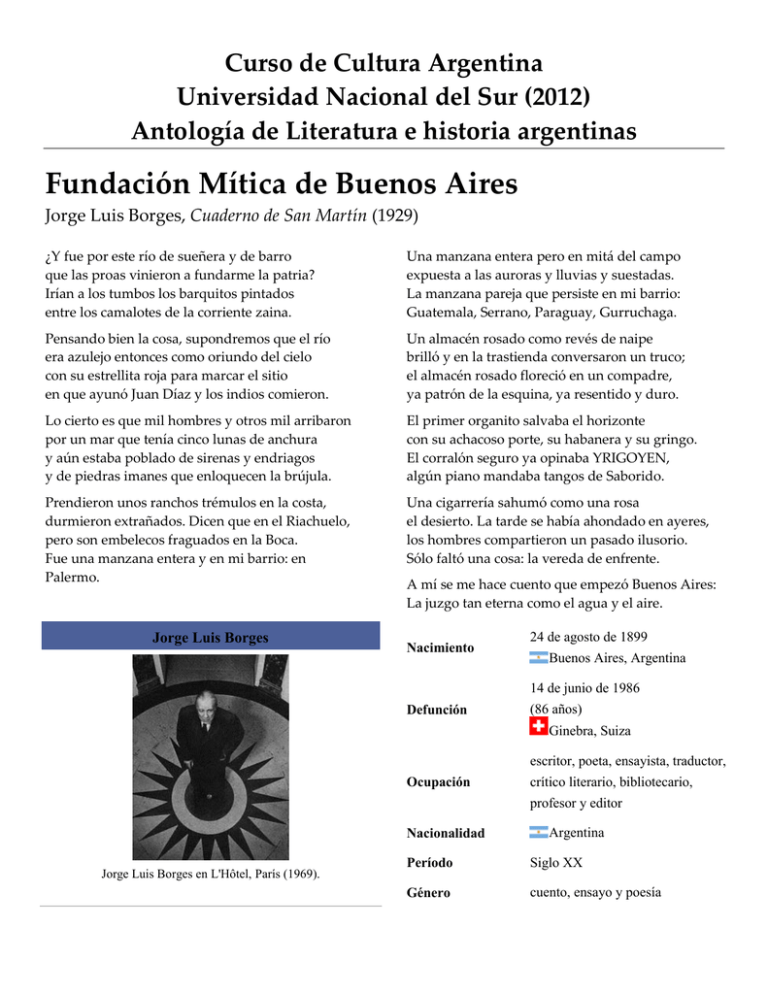

Fundación Mítica de Buenos Aires - Lorena MA de

Anuncio