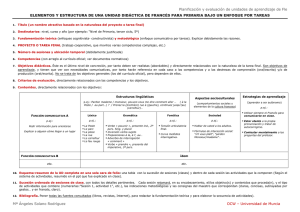

Confesiones

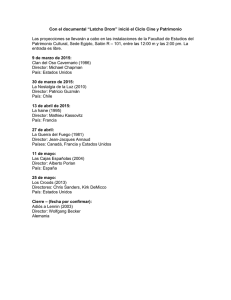

Anuncio