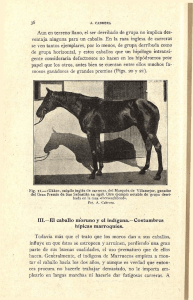

Todos los hermosos caballos

Anuncio