Descargar la versión completa - Facultad de Humanidades y Ciencias

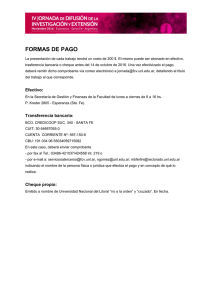

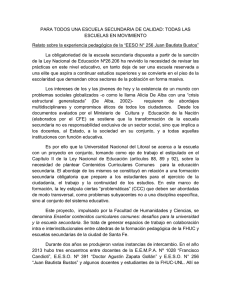

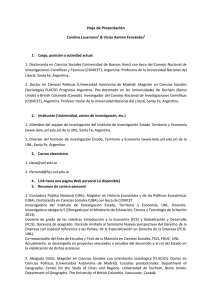

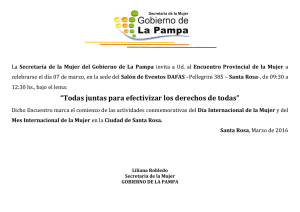

Anuncio