CAPITULO I. Se me ha pedido expresamente que

Anuncio

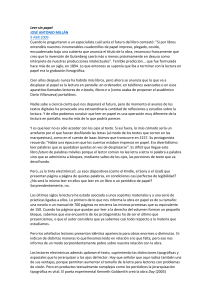

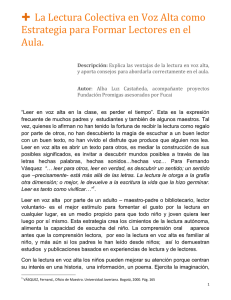

CAPITULO I. Se me ha pedido expresamente que escriba sobre la lectura, tarea que necesita y acaso exija abrir la puerta del inmenso desván que llamamos memoria en busca del recuerdo de un puñado de lecturas que, paso a paso, incansablemente, formaron la sensibilidad y el gusto literario de quien esto escribe. Acto personal que nos aleja y nos acerca a los demás en una dualidad inquietante. Pensemos en el pasajero del autobús que cada mañana ocupa el mismo asiento para, una vez acomodado, extraer de su cartera un libro en cuyas páginas se sumerge indiferente al bullicio o los vaivenes del tráfico. El libro señala la frontera establecida por el lector, nos dice que no desea ser molestado. Esa persona desconocida, mientras lee, se aproxima a una serie de acontecimientos que lo hermanan con quienes los padecieron, disfrutaron o encubrieron; está y no está en el bus, su mente se halla en otro espacio, en otro tiempo. Durante unos minutos vivirá inmerso en un mundo propio, a donde le ha llevado (le lleva) la lectura. El lector está en el mundo de los vivos, aunque sueñe. Alberto Manguel es el autor de un libro luminoso: “Historia de la lectura”. En sus páginas recuerda la antigua costumbre de leer en voz alta, la sorpresa que supuso para el entonces joven Agustín observar al futuro San Ambrosio leyendo en silencio, en tanto sus ojos escrutaban las páginas de un texto. Agustín encontró tan extraña esta forma de leer, que la dejó anotada en sus “Confesiones”. En otras palabras, merced a ese acto silencioso, la lectura se transforma en hechizo capaz de aproximarnos a la felicidad o un estado similar. Poco importa si quienes leen son amigos o amantes, mientras cada uno de ellos lea, está en su mundo sin dejar de pertenecer a este, donde, quizá, haya sido el amor el causante de sus lecturas; vive un sueño compartido con docenas de lectores. Acabar la lectura equivale a despertar, al regreso al mundo real para cumplir lo que Daniel Pernac considera “la paradójica virtud de la lectura que consiste en abstraernos del mundo para encontrarle un sentido”. Leer conduce a imaginar, razonar y suponer un mundo mejor, puede ser un acto revolucionario, subversivo, temido por tiranos, “quemar libros y erigir murallas es tarea común de los príncipes”, asegura Borges. Hace siglos nosotros, los lectores, estábamos en manos de la Inquisición (católica o protestante). Años más tarde en España sustituyeron la hoguera por el acto más civilizado de establecer una férrea censura sobre cualquier lectura que no tuviera el nihil obstat de la poderosa iglesia católica, de ese modo amordazaban las conciencias. Lo dijo Gracián, “País de necios paraíso de tiranos”. Queda claro: un pueblo que no lee es un pueblo fácil de engañar, a la vista está. La literatura llevó al extremo estos procesos con “1984” de George Orwell y “451 ºF” de Bradbury. No entraremos, de momento en comentar ambos títulos, diremos que el primero se refiere a una sociedad absolutamente vigilada por un personaje siniestro, símbolo y encarnación del sistema represor encarnado en el “Gran Hermano”; en el segundo, el estado quema los libros, bibliotecas completas, para evitar que sus ciudadanos cometan el error de pensar por sí mismos. Frente a este salvajismo algunas personas optan por aprender de memoria un libro concreto, dejan de ser quienes era para ser “Don Quijote de la Mancha”, “Madame Bovary” o “El Rey Lear”. Ejemplo exquisito de rebelión frente a quienes pretenden imponer el olvido con excusas presupuestarias en tanto dilapidan millones en fuegos de artificio. Volvamos a Manguel: “ante la amenaza del diluvio, leer es un arca”. Leer exige el conocimiento y aprendizaje previo de los signos y espacios que componen y representan los sonidos dibujados sobre una tabla de arcilla, el caparazón de un galápago, la piel de un animal o, finalmente, el papel. Sin conocer el significado de cada uno, separadamente, y en conjunto, la lectura es imposible. Hablamos de “leer” en el sentido más sencillo, más simple e infantil; se puede leer un texto de principio a fin sin ser capaces de encontrar nada, ni una palabra que podamos comprender, ni una frase que nos conmueva, sin entender la riqueza narrativa del autor, ni la sutileza de la que pueda hacer gala ni el doble sentido del texto. Pensemos, por ejemplo, en el soneto de Cervantes al túmulo de Felipe II que comienza con este verso inolvidable: Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que puede leerse como homenaje al rey fallecido o bien como burla escondida que se manifiesta en el segundo cuarteto: Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de un millón, y que es mancilla que esto no dure un siglo, ¡oh gran Sevilla!, Roma triunfante en ánimo y nobleza. A esta falta de talento de algunas personas para utilizar adecuadamente su capacidad de lectura, se le conoce como “analfabetismo funcional”. Un horror (para mi lo es) que, para desgracia de nuestra época, es más común de lo deseable. La lectura, en sentido estricto, requiere comunicación con el autor, tal cosa implica un especial estado de alerta que no impide el reposo, lo favorece, pero, al mismo tiempo excita la imaginación y el recuerdo. Leer para formarse es el principio de toda lectura, es un mandamiento implícito en el proceso de aprendizaje; pero, una vez comprendido el significado de los signos, se puede y se debe leer por hedonismo. Así lo declaró, entre otros, W.S. Maughan en un libro que recomiendo fervorosamente: “Diez grandes novelas y sus autores”. Es el impagable placer que proporciona la lectura. Confieso haber encontrado la mayor satisfacción cuando aprendí a leer, cuando fui consciente de no necesitar a nadie para leer los tebeos de mi infancia. Es posible que la lectura sea parte de un fenómeno mental con muchos puntos comunes con la parte más espiritual de cada uno de nosotros, hablo de la forma casi mágica en la que un texto se desenvuelve y se transforma ante nuestros ojos de lectores, porque a medida que leemos modificamos inconscientemente algunas partes o todo el texto. Harold Bloom, lector curtido en mil batallas, lo expresa con certeras palabras: “la lectura es siempre una suerte de escritura”. Y en este momento nos asalta otra realidad inquietante por atractiva: si no se escribe, no se lee; si no se lee, no se escribe. Primero leer, después escribir. No hay otra posibilidad por más que todos conozcamos reputados autores con verdadera aversión por la lectura o profesores que jamás visitan otros textos ajenos a su especialidad. En ambos casos la disculpa suele ser la misma: les falta tiempo. Es posible, vivimos inmersos en una sociedad que rinde culto a la prisa, incluso a la prisa por recibir información constante de los asuntos más triviales aprovechando la abundancia de medios dedicados a informar; sin embargo predomina la banalidad llevada por la exigencia de conocer hasta los actos más simples y estúpidos del personaje de moda. Es un tiempo poco propicio para el acto silencioso, personal, de la lectura, aunque no debemos sucumbir al pesimismo, en mi caso concreto (de nuevo pido perdón por el solipsismo) imaginar a un desconocido lector frente a este escrito, constituye motivo de esperanza.