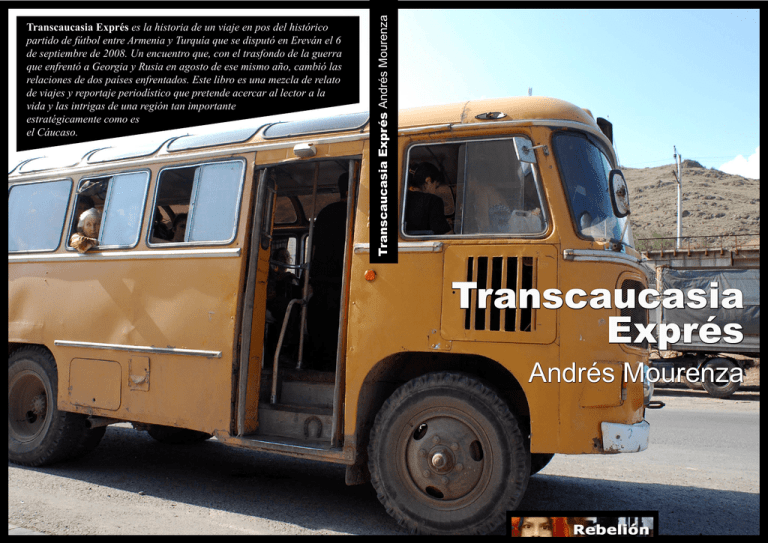

Transcaucasia Exprés

Anuncio