SABER ESCOGER

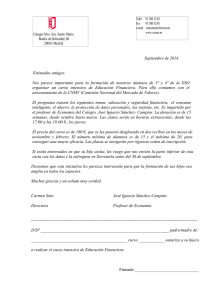

Anuncio