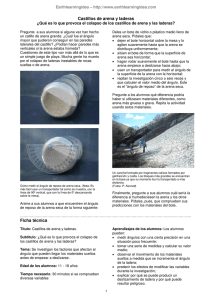

Castillos en la arena

Anuncio

Castillos en la arena diego carreño de vicente El niño, ¿acaso cuatro años? con sus cortos pasos se acercaba y alejaba del agua en un continuo ir y venir... La excitación y ánimo podían vencer cualquier atisbo de temor que las olas rompientes o la inmensidad azul que ante él se desplegaba pudieran haber generado. Poco a poco, la arena en un inicio amorfa, había empezado a dibujar volúmenes que se alzaban desafiantes frente al océano, al menos así lo percibía él. Según crecían, los ojos del chico se iluminaban al imaginarse a los caballeros armados y engalanados que cruzarían sus puertas para enfrentarse, triunfantes sin duda, a los piratas que de seguro saldrían al poco de por entre las conchas varadas. Sin saberlo, a su escala, aprendía de forma intuitiva. Empleaba la arena fluida que se escurría por entre los dedos para construir almenas con volutas y arabescos aun descociendo todos estos términos; y así con el resto de materiales: el frenesí que desplegaba en sus paseos le servían para aportar en momentos agua para el foso, o más arena para, mezclada en cantidades adecuadas, obtener la consistencia necesaria en su magna obra; no podían faltar conchas y piedras que localizaba como aportaciones necesarias para la solidez y defensa de sus almenas… Aquella playa de una remota isla no volvería a ser la misa, al menos para él. Jugaba con las formas y la escala; la luz creaba sombras divertidas que combinaba con las de su propio cuerpo. Le importaba mucho que sus habitantes imaginarios se sintieran resguardados y seguros. ¿Acaso no se debían sentir así de satisfechos aquellos señores que sus papás llamaban arquitectos y que le habían contado que eran quienes diseñaban los edificios y ciudades? ¿No tendrían tanto cuidado ellos como lo tenía él en ese momento en conseguir el mejor de los castillos posibles para la que en ese instante era la mejor playa del mundo? ... Pero ¡ay!, más seria fue la enseñanza acerca de la consciencia de lo caduca y limitada que es nuestra obra. Esta última fue una dura lección: cuando sus padres le llamaron y, al rato tras la comida, volvió, las olas habían terminado por devorar sus flamantes torres… Aquel sentimiento de satisfacción creadora y transformadora del entorno se mutó de pronto en rabia e impotencia. Su madre, cariñosa y sabia como lo son todas las madres, acariciándole el cabello, le susurró: “tranquilo, mañana haremos otro mejor, ya verás”. Él, más por orgullo que por convencimiento, se aguantó la última lágrima. En efecto, al día siguiente, empezó otro castillo. Éste era más chulo aún porque su madre le ayudó a edificar un pueblecito a su vera. Ya no solo era un castillo, sino una plaza, una iglesia, una escuela… ¡hasta su madre cedió y le ayudó a construir un campo de fútbol! –no entendía que los caballeros no jugaran como él lo hacía con sus compañeros-. Inconscientemente, aquel verano en una isla remota frente a un océano azul, el niño aprendió mucho; ojalá ninguno olvidáramos todas estas cosas. Castillos en la arena · diego carreño de vicente