Nueve Veranos - José Antonio Millán

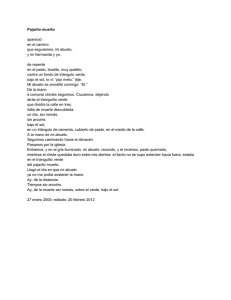

Anuncio