PLIEGO

Anuncio

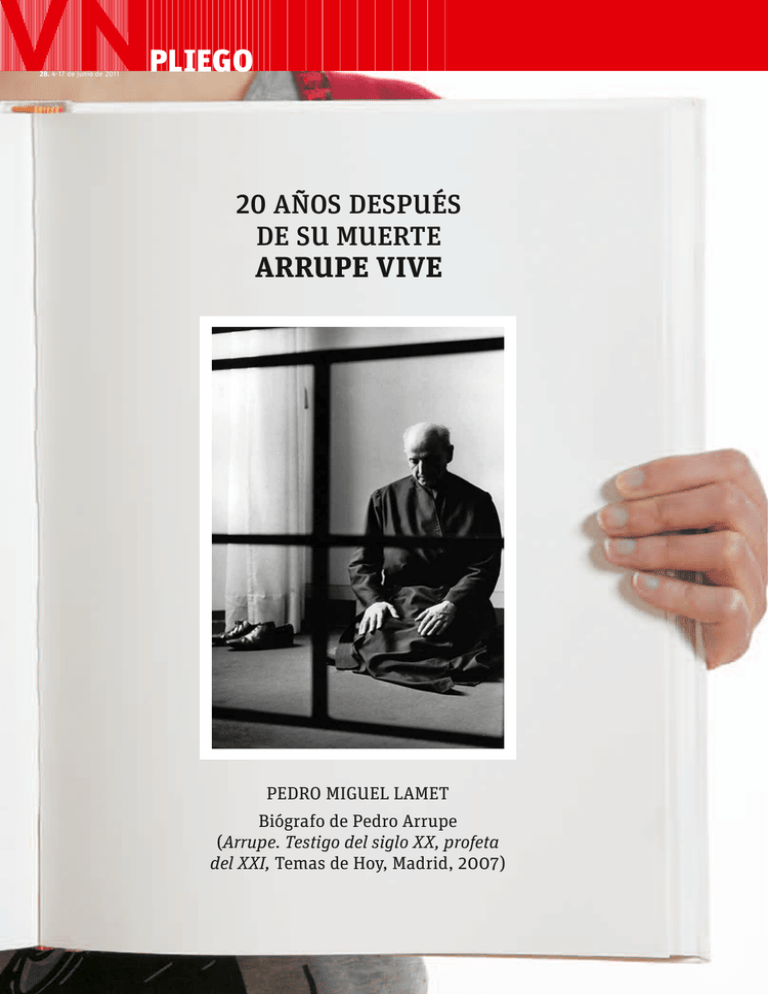

28. 4-17 de junio de 2011 PLIEGO 20 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE ARRUPE VIVE Pedro Miguel Lamet Biógrafo de Pedro Arrupe (Arrupe. Testigo del siglo XX, profeta del XXI, Temas de Hoy, Madrid, 2007) PLIEGO Fe, profetismo y compromiso El pasado 5 de febrero, se cumplieron veinte años de la muerte de Pedro Arrupe, aquel vasco universal que rigió los destinos de la Compañía de Jesús durante casi dos décadas. En torno a estas fechas, un 22 de mayo de 1965, recibió en Roma el encargo de sus hermanos de guiar a la orden por la desafiante travesía del posconcilio. Fueron tiempos inciertos, pero creativos, en los que el “papa negro” trató de conciliar su fidelidad a la Santa Sede con un profetismo que le condujo al compromiso por la liberación de los últimos de este mundo. Hoy su testimonio sigue tan vivo como entonces, interpelando, iluminando y entusiasmando, como referente para la Iglesia del futuro. U na anécdota puede sintetizar una vida. Cuando Pedro Arrupe daba catequesis a adultos en Hiroshima, un viejo japonés le miraba sin pestañear después de que durante seis meses dijera nunca nada. Arrupe entonces se atrevió a preguntarle: “¿Qué opina usted de mis explicaciones?”. El japonés, con impasible rostro de samurái, respondió: “No puedo opinar, porque no he oído nada. Soy sordo. Pero basta con mirarle a los ojos. Usted es lo que dice. Cuanto usted cree, eso creo yo”. Viene a ser lo mismo que lo que el general de los jesuitas confió al fin de su vida a un grupo de seminaristas indios: “Cuando prediquéis no convenceréis por lo que decís, sino por lo que seáis”. Quizás por eso y por la importancia de su legado Pedro Arrupe, cristiano de sonrisa contagiosa, magnetismo vital e intuición profética, siga aún vivo. Continúa inexplicablemente sin incoarse su proceso de canonización, pero docenas de centros, colegios y obras sociales llevan su nombre y cristalizan su espíritu. Cerca de 24 cien seguidores suyos han dado su vida como mártires por el contenido nuclear de su mensaje. Y es que en un mundo radicalizado por partidismos y banderías, los hombres que han sabido tender puentes entre ideologías, culturas y desigualdades nunca mueren. Tal es el caso de Gandhi, Luther King, monseñor Romero o Pedro Arrupe. Acaban de cumplirse, el pasado 5 de febrero, veinte años de la muerte de este vasco universal. El recuerdo de su biografía cambia a la gente, despierta vocaciones, llama al voluntariado a jóvenes y ha cambiado a la misma Compañía de Jesús. En los tiempos en que la figura de Arrupe era controvertida, el famoso cardenal Tarancón se atrevió a declarar a Radio Nacional: “El padre Arrupe, que era un profeta, fue excepcionalmente carismático, intuía el futuro. Y por eso iba delante de muchos que no acertaban a seguirle porque no podían caminar a su paso; y por eso no ha sido solo un hombre de su tiempo, sino un hombre que pretendía preparar a sus compañeros para el futuro, para ese tercer milenio donde las aguas se irán serenando y puedan realizar la labor que tienen encomendada”. El reloj parado de Hiroshima Poco después de que el avión, procedente de Bangkok, aterrizara en el aeropuerto de Fiumicino, hacia las cinco y media de la mañana del 7 de agosto de 1981, Arrupe intentó coger una maleta. Pero la mano no le funcionaba. A su regreso de un viaje a Filipinas y Tailandia, donde se había ocupado de los refugiados camboyanos, laosianos y vietnamitas, algo había hecho “clic” en su cerebro. De los tiempos en que estudiaba medicina en la Facultad de San Carlos de Madrid tuvo que intuirlo: era una trombosis, exactamente un bloqueo de la arteria carótida con efectos sobre el hemisferio izquierdo del cerebro y el lado derecho del cuerpo. Trasladado al hospital Salvator Mundi, de Roma, a las siete de la mañana, el escáner confirmó el diagnóstico: embolia en la arteria carótida izquierda. En aquel instante, el frenético reloj, cargado de infatigable actividad apostólica, del padre Pedro Arrupe se detuvo. Igual que se quedó trágicamente congelado el reloj de Hiroshima a las ocho horas quince minutos y diecisiete segundos de aquel fatídico 6 de agosto de 1945. Un joven piloto americano mascador de chicle, comandante Paul Tibbets, miró desde el morro de plástico de su B-29, y contemplando lo que acababa de provocar –la primera explosión atómica de la historia–, exclamó: “¡Qué hemos hecho, Dios mío!”. Arrupe no olvidaría jamás aquel reloj parado. Ni los baldes que tenía que utilizar para recoger el agua de las inmensas ampollas de los damnificados, que atendió día y noche en su noviciado, convertido en hospital provisional. Ni los cascotes de una ciudad convertida en cenizas, entre los que se oían los gritos de sombras ambulantes que pedían ayuda o un poco de agua. Con una navaja de afeitar a modo de bisturí, extraería miles de fragmentos incrustados en la piel en unas inolvidables jornadas en las que apenas supo lo que era conciliar una o dos horas de sueño. Sin medicinas ni instrumental tuvo que servirse de un sexto sentido médico: sobrealimentar a una multitud de heridos para estimular en ellos la autocuración. Su gesta humana fue increíble; su relato posterior, espeluznante. Pero Pedro Arrupe ignoraba aún todo lo que iba a suponer en su vida la experiencia interior de una descarga superior a la atómica. Quizás lo que los orientales llaman la “iluminación” y en el lenguaje cristiano se ha llamado ilustración interior, algo parecido a la que san Ignacio de Loyola experimentó en Manresa, junto al Cardoner. Desde entonces, Arrupe iba a permanecer joven y libre, además de profético en el sentido bíblico del término. Elegido superior provincial, ya había vivido un poco de todo, desde que naciera en Bilbao el 14 de noviembre de 1907: la orfandad de padre y madre, la vida universitaria en la Facultad de Medicina de Madrid, donde arrebató el premio extraordinario al futuro Nobel Severo Ochoa; el enfado por ello, al abandonar la carrera, de su profesor Negrín, que llegaría a ser primer ministro de la República; el impacto de la pobreza en los suburbios de Madrid y del misterio en los milagros de Lourdes; su ingreso en el noviciado de Loyola, donde se reveló al mismo tiempo como simpático y ejemplar; el exilio a Bélgica por la expulsión de la Compañía durante la Segunda República; los tiempos del nazismo en Alemania, cuando los superiores le destinaron a estudiar psiquiatría; el choque del estilo americano y el corredor de la muerte en los Estados Unidos; el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Japón, con su descubrimiento apasionado del zen y la cultura oriental; la cárcel cuando era párroco en Yamaguchi, acusado sin motivo de espía; el desafío de formar en el espíritu ignaciano a enigmáticos jóvenes japoneses que venían del frente. Tales vivencias y viajes le permitieron adquirir desde muy joven una conciencia planetaria: “Me siento universal –diría–; nuestro papel, de hecho, consiste en trabajar para todos y por ello trato de tener un corazón lo más grande posible y de comprender a todos”, declararía más tarde a las cámaras de la Rai. Porque, como me confesó sin dudarlo: “Me gustaría tener un pasaporte de ciudadano del mundo”. El provincial Pedro Arrupe se preparaba para responsabilidades mayores. Ya había dado varias veces la vuelta al mundo y había vivido una continua experiencia internacional, en la variopinta comunidad jesuítica de aquel país de misión, donde potenciara la famosa Universidad Sophia, cuando en 1965 fue elegido en Roma para general, vulgo “papa negro”, de la Compañía de Jesús. Por estos caminos Pedro ingresaba en la nueva era En la Facultad de Medicina (años 20) posconciliar con una aportación única: la inculturación, término acuñado por él, dentro del pluralismo. Estaba convencido de que “ninguna cultura es perfecta” y de que “los valores culturales no son absolutos. Una cultura que se encierra en sí misma se empobrece, se anquilosa, muere. Si la fe queda encerrada en una cultura particular, sufre esas limitaciones. La fe debe mantener su continuo diálogo con todas las culturas. Fe y cultura se emulan mutuamente; la fe purifica y enriquece la cultura y la cultura enriquece y purifica la fe… El pluralismo en la expresión de la fe, no solo no es un mal necesario, sino un bien al que hay que aspirar… Mientras que la unidad se mantiene por la unicidad de la naturaleza humana y la unidad del espíritu que anida vida y todo esfuerzo. El Espíritu Santo realiza el deseo, humanamente imposible –y sin embargo más profundo del hombre– de la unidad radical en la más radical diversidad” (Sínodo de 1977). A partir de entonces, la onda explosiva de Pedro Arrupe se extiende a todo el mundo, respondiendo a los desafíos de los años 60 y a la era posconciliar dentro de la Iglesia. Optimista por naturaleza, se mantuvo jovial y sonriente viviendo una relación de persona a persona con cada uno de sus súbditos, volcado hacia el futuro, con una continua creatividad. Impresiona leer hoy las primeras declaraciones de aquel general que defendía al silenciado Teilhard de Chardin, aseguraba que todo ser humano, “hasta un criminal”, lleva dentro de sí el “elemento cristiano” y se metía en el bolsillo a súbditos, superiores de otras órdenes religiosas, periodistas y cámaras de televisión. En aquellos años creativos de una Iglesia que se despertaba de un largo letargo, Arrupe parecía correr aún más deprisa que la historia, con sus intuiciones de futuro sobre la Iglesia de América Latina o contra el racismo en los Estados Unidos: “Aunque hay que reconocer debidamente las pasadas y presentes realizaciones en el apostolado interracial, sigue siendo verdad que la Compañía de Jesús no ha comprometido 25 PLIEGO sus efectivos humanos y sus recursos en ese apostolado en la medida en que los negros necesitaban de nuestro servicio” (1967). O sus ideas cobre los “colegios de niños ricos”, que hizo levantarse e irse del Congreso de Antiguos Alumnos de Valencia a más de un “distinguido exalumno”: “Por lo tanto, tenemos que reconocer que el individualismo y, a veces, el deseo de sobresalir en que os hemos formado no pocas veces y que vosotros habéis continuado fomentado en la vida, debe ser transformado en deseo de servir… Aquello que he formulado como ‘personas para los demás’: hombres y mujeres para los demás”. “Jesuitas como los de antes” Aquel general que quería más “amigos en el Señor” que súbditos, se reunía con los curas obreros, les decía las cosas claras a los dictadores Franco y Stroessner; entraba en la cárcel a visitar a Daniel Berrigan, el jesuita que quemara los archivos del Vietnam, y participaba lúcidamente en los grandes acontecimientos eclesiales. Sus viajes, para conocer la Compañía, acercaron su figura entrañable y sencilla a cada jesuita, que se sentía “personalmente atendido”. Era el estallido de lo universal, de una Iglesia inculturada, de su aire abierto y dialogante. Lejos de huir y arredrarse en tiempos de crisis, apretaba el acelerador buscando nuevos horizontes en los convulsos años 60 y 70. Cuando los catastrofistas se asustaban por las deserciones y la crisis vocacional, Arrupe decía sonriendo: “El último que apague la luz”; y cuando un jesuita “colgaba los hábitos”, exclamaba: “Ahora tenemos que quererle más”. No era un loco, era, hasta por su parecido físico, salvando los abismos, una nueva versión actualizada de Ignacio de Loyola quien, en su tiempo, se atrevía a decir que “si la Compañía se disolviera como sal en el agua le bastaría un cuarto de hora de oración para reencontrar la paz”. Pero a partir de este momento también comienzan los problemas con la Santa Sede. Pablo VI, que profesaba un cariño especial hacia Pedro Arrupe –su confesor Dezza encontraría una oración del general entre las páginas 26 de su viejo breviario–, comenzó, como sabemos, a asustarse en su última etapa de las consecuencias ambiguas creadas por la revolución espiritual que había provocado el Concilio Vaticano II en la Iglesia. Pedro necesitaba hacer compatibles dos realidades de su experiencia vital: la intuición de un clarividente y la fidelidad a machamartillo a la Sede Apostólica. Era la semilla del drama arrupiano. La Compañía siguió adelante en la arriesgada renovación, cuando el Vaticano ya comenzaba a retroceder después de la crisis de la Humanae vitae. Los jesuitas, liderados por Arrupe, optaron en su XXXII Congregación General por luchar contra la injusticia en el mundo, como una consecuencia natural de su opción por la fe. Este tema y la revisión de los grados (diversas categorías de jesuitas dentro de la orden) provocaron una intervención de la Santa Sede. Pablo VI llamó a Arrupe y no le dejó hablar. Le ordenó que escribiera lo que le dictara el sustituto de la Secretaría de Estado, entonces cardenal Benelli. Arrupe salió llorando. Pero a los pocos minutos, con una sonrisa en sus labios, predicaba a los jesuitas representantes de todo el mundo y congregados en Roma cómo obedecer con alegría. Convertido en una especie de ídolo para los periodistas –respondía a todo y a todos–, sus cartas y ruedas de prensa aparecían hasta en los periódicos de la Unión Soviética. Por dialogar con todos, incluidos los comunistas, fue enseguida acusado de marxismo. Algo que él se tomaba con sentido del humor, sin que ninguna crítica coartara su libertad. Pero también algo que apuntaba interiormente en su memoria y en el fondo exasperaba al entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla, con el que coincidió en el Congreso Eucarístico de Filadelfia (1976). Sus gestos iban mucho más allá de sus palabras: se planteó en serio el diálogo con los no creyentes, la ciencia, el marxismo y las culturas no occidentales. Pero, sobre todo, escribió cientos de textos sobre espiritualidad y fue repetidas veces reelegido como presidente de la Unión de Superiores Generales de órdenes religiosas en Roma. Era un líder indiscutible del posconcilio, seguido y admirado por el ala renovadora, entonces mayoritaria, de la Iglesia. Pero ni el sector integrista de la orden ni algunos obispos veían con buenos ojos las innovaciones de Arrupe, que había creado un estilo diferente, más amigable, de gobierno, y nuevas interpretaciones de la obediencia y la vida religiosa. La intervención de los llamados con humor “jesuitas descalzos” vino sobre todo de España. El entonces arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo, estuvo a punto de conseguir de Roma que se creara una especie de provincia aparte para el grupo de jesuitas ortodoxos. Sin embargo, Arrupe, incansable viajero, que había retrasado intencionadamente su venida a España, precisamente por ser su propio país, lo visitó en 1970 y se metió, con su simpatía, a muchos conservadores en Encuentro con periodistas en febrero de 1947, siendo maestro de novicios en Japón el bolsillo, quienes en el comedor de Loyola le habían dejado en el servilletero: “Un vasco fundó la Compañía y otro se la está cargando”. Pero la ola de protestas de los que querían “jesuitas como los de antes” seguía llegando a Roma. Juan Pablo I moriría en vísperas de pronunciar un discurso muy severo a los miembros de la orden ignaciana1. Es claro que Juan Pablo II no comulgaba con las ideas del padre Arrupe, aunque respetaba su gran categoría espiritual. El general intentó dialogar con él; pero el Papa debía de haber tomado ya sus decisiones internas sobre el tema. En el precónclave que precedió a la elección del papa Wojtyla, hoy beato Juan Pablo II, los cardenales, por expreso deseo del general de los jesuitas, habían discutido sobre el estado de la orden en el mundo y habían analizado el discurso del papa Luciani. Allí estaba Wojtyla, que ya había tenido algunos roces con religiosos en su diócesis. Arrupe pedía una y otra vez audiencia. Pero el Papa blanco solo quiso recibir al “papa negro” en dos ocasiones y por breve tiempo. Durante unos ejercicios espirituales, el padre Arrupe experimentó una premonición de los sufrimientos que se le venían encima, su oración del huerto. “Si mi estilo no gusta al Papa, debo dimitir”, se había dicho a sí mismo. En febrero de 1980, después de consultar con sus asistentes y las ochenta y cinco provincias, presentó a la Compañía la renuncia a su cargo vitalicio. Pero el Papa no quiso aceptar su dimisión. Tenía algo pensado para el futuro de la Compañía. Le comunicó en una carta el 1 de mayo que a su regreso de África hablarían. Ante el silencio del Papa, tres de los asistentes le abordaron durante la visita de este al Gesù. Le pidieron a Juan Pablo II audiencia, porque “estamos con el agua al cuello”. “Será pronto”, contestó el Papa. La reunión tuvo lugar el 17 de enero de 1981, pero no dio resultado. El 13 de abril, el Papa mostró al padre Arrupe su preocupación de que una congregación general de la Compañía eligiera a un hombre afín a la línea actual. Un mes más tarde, el Papa sufrió el atentado. Entonces sobrevino el trombo al padre Arrupe y se volvió a quedar parado el Con su sucesor, el holandés Kolvenbach. Abajo, escuchando al P. Dezza al inicio de la CG reloj. Con medio cuerpo paralizado, tuvo que volver a aprender a malescribir. El hombre que hablaba siete lenguas ya solo las entendía, apenas podía expresarse en español y había olvidado todos los nombres. Así tuvo ocasión el autor de este artículo de visitarlo en Roma, para preparar su biografía, en julio de 1983. Estaba en un rincón de su desnuda habitación de enfermería, consumido, transparente, con una dulce sonrisa en los labios y sostenido por un impresionante fuste interior. Golpe de mano Para entonces, la humillación ya había llegado. Arrupe, conforme a las Constituciones de la Compañía e imposibilitado para gobernar, había nombrado un vicario suyo en la persona del padre Vincent O’Keefe, que sería el encargado de convocar la Congregación General, el “parlamento” jesuítico, que elegiría al sucesor del padre Arrupe. Con este fin escribió al cardenal Casaroli para obtener autorización del Papa. Pero la Santa Sede intervino de forma imprevista. Un buen día el secretario de Estado, Agostino Casaroli, sin avisar al nuevo vicario, se presentó con intención de visitar al padre Arrupe en su habitación de enfermo. No dejó entrar al padre O’Keefe. Cuando salió, después de unos quince minutos, había una carta encima de la mesa y Arrupe estaba llorando. El Papa interrumpía el proceso constitucional de la orden y nombraba un delegado personal suyo. Casaroli le dijo a O’Keefe: “Hable con el padre Dezza”. Se decía que en un principio se había pensado en un hombre no perteneciente a la Compañía. Pero, finalmente, se optó por elegir a un jesuita, el padre Paolo Dezza, un anciano de 80 años, semiciego, que había sido confesor de dos papas y que no se caracterizaba precisamente por comulgar con las ideas de Arrupe. Tras la muerte de este, Juan Pablo II le nombrará, para premiarle por este servicio, cardenal de la Iglesia. La medida del Papa no tenía precedentes desde que, en 1773, Clemente XIV suprimiera la Compañía de Jesús. En este período me recibió el padre Arrupe durante veinte días (con el permiso del padre Dezza y de su coadjutor, Giuseppe Pittau, pero señalándole al mismo tiempo que no se hiciera notar mucho en Roma), para concederme la última larga entrevista de su vida, antes de que perdiera definitivamente el habla. Recorrimos palmo a palmo las peripecias de su trayectoria vital y me hizo preciosas declaraciones, que dejó a mi arbitrio y conciencia el darlas o no a conocer. He aquí algunas muestras: sobre la opción de los jesuitas por la justicia: 27 PLIEGO “Sentí que comenzaba algo nuevo. Tenía una gran certeza interior. No tenía la más mínima duda. Arrancaba una nueva era, un nuevo orden. ¡Qué cosa tan bonita!”. Le comenté que la opción por la justicia estaba presente en muchas de sus intervenciones y cartas. Que en el mismo Concilio ya habló sobre el diálogo con el mundo. “Sí, entonces algunos padres conciliares decían: ‘¡Qué tontería!’ Pero yo me sentía libre. Sabía: ‘Es de Dios’. Ahora todos están de acuerdo”. Sobre su forma de gobernar a los jesuitas, respetando la libertad de personas: “Yo no puedo mandar más que de una manera. No soy autoritario. Yo les explicaba y que ellos decidieran”2. Sobre los Papas: “Tuve una gran confianza con Pablo VI. Hablábamos de todo. Elegido Juan Pablo II, me recibió y me preguntó sobre la Compañía, pero de modo muy general. Ya estaba preocupado y tenía muchas dudas. Después de presentar la renuncia, me recibió dos veces. Pero conmigo habló poquísimo”. Es claro que el Papa venido del Este no podía comprender el diálogo con el marxismo o el apoyo de Arrupe a los movimientos relacionados con la Teología de la Liberación, además de la nueva inmersión secular de los jesuitas en puestos de frontera. En 1979, Giuseppe Pittau, que había conquistado la confianza del Papa, durante el viaje de este al Japón, y que era su delfín para sustituir a Arrupe –también premiado después con el episcopado–, contó una vez que Juan Pablo II no podía soportar ni siquiera que se le citase el nombre de Arrupe en una conversación. “Se pone enseguida nervioso”, dijo. El propio padre Arrupe relató que sistemáticamente bajaba todos los domingos a la puerta de la curia de los jesuitas, en el barrio de Santo Spirito, a saludar al Papa, que pasaba por allí en coche por la tarde para hacer su visita semanal a una parroquia romana. El Papa nunca le devolvió el saludo, quizá porque iba deprisa. El padre Ignacio Iglesias, asistente y hombre de confianza de Arrupe, un día, después de uno de estos episodios, le comentó en el ascensor: “Padre, no debería usted bajar más”. Fue una de las pocas veces que se enfadó con él: “No baje usted, si no quiere”, respondió. 28 En muchos momentos, a Arrupe le sobrevenía el bajón psicológico de su enfermedad. Con medias palabras me decía: “Yo ya no sirvo para nada; pobre hombre”. “Yo intentaba decir la verdad a cada persona francamente, según la veía delante de Dios. Veo todo claro. Veo un mundo nuevo. Sentía que me guiaba una luz. Hemos sufrido mucho”. Y con su mano izquierda cogía su mano derecha agarrotada para dar la bendición. El 2 de septiembre de aquel año de 1983, autorizada finalmente por el Papa, se reunía la Congregación General y elegía sucesor de Arrupe en la persona del padre Peter-Hans Kolvenbach. Previamente, Arrupe había presentado su renuncia y había leído, por boca de un compañero, su testamento espiritual a la orden y su despedida ante la Congregación General, que le recibió en pie y con la más larga ovación que haya tenido nunca esta asamblea a un general de la Compañía de Jesús. Era el primer general que presentaba su renuncia en vida. Más tarde, el propio Juan Pablo II fue personalmente a visitarle tres veces a su lecho de enfermo. Las fotos muestran un Arrupe dulce y obsequioso frente a la mirada correcta pero distante del Papa. Otra foto muy anterior, durante una audiencia, dio la vuelta al mundo. Reflejaba sin lugar a dudas una mirada severísima de Wojtyla al general de los jesuitas. Severo Ochoa, premio Nobel y compañero de estudios de medicina –Arrupe le quitó el premio extraordinario–, a pesar de declararse agnóstico, le pidió un día su bendición de rodillas. Teresa de Calcuta y el hermano Roger de Taizé, junto a cardenales, obispos y gente sencilla de todas partes del mundo, acudieron también a su habitación de enfermo cuando aún podía expresarse torpemente. Una comunidad protestante hacía acto de presencia en su cuarto, encendía un cirio y entonaba cánticos religiosos. Todos coincidían en elogiar su sencillez y en insistir en que Arrupe era sobre todo “un amigo”. A partir de entonces, vivió una vida seminconsciente en una pequeña habitación de enfermería de la curia generalicia, a dos pasos del Vaticano, este hombre apasionadamente seguido por las mayorías y criticado por las minorías hasta su muerte en 1991. Quizás su naturaleza fuerte y la extrema austeridad con que se trataba le mantenían con vida. Sus últimos proyectos fueron para los drogadictos y refugiados. El teólogo Jon Sobrino diría de él que “había ayudado a la Compañía a ser un poco más de Jesús”. La peripecia espiritual de esta figura singular de la Iglesia del siglo XX no es solo importante en la agitada historia de los jesuitas de los últimos años, sino también por su proyección en la vida religiosa posconciliar. Reelegido insistentemente presidente de la Unión de Superiores Generales, fue el artífice El que fuera general de los jesuitas durante casi dos décadas saluda al papa Pablo VI de la puesta al día de los institutos de hombres y mujeres que han optado por la Vida Consagrada. Es cierto que los religiosos sufrieron también el embate del descenso de vocaciones. Solo los jesuitas perdieron más de diez mil miembros. Pero, como Arrupe decía, la crisis había que inscribirla en un cambio global, una transformación del mundo y una caída de los viejos valores que debían encontrar nuevos cauces en el shock que vivió el mundo en los años 60. No obstante, y pese a todas las crisis, es cierto, los religiosos, ligados a Dios a través de los votos y realizando su vocación según el carisma de cada instituto, gozan a veces de gran libertad para la denuncia profética e incluso para la crítica interna de la Iglesia. Ajenos en su mayoría a la ambición de cargos o a “hacer carrera” en la institución, preocuparon al Papa en su nueva línea de comunión unificadora de la Iglesia. En casi todos los movimientos de liberación y deseo de purificación de la institución, aparecían religiosos. Romero se convierte gracias a la muerte del padre Rutilio. El obispo Casaldáliga, Ellacuría y sus compañeros asesinados de El Salvador, la inmensa mayoría de teólogos de la liberación, los obispos más comprometidos del Brasil, un buen número de firmantes de los documentos europeos contra la involución. Lo mismo se puede decir de la investigación teológica de frontera. Amén y aleluya Pedro Arrupe Gondra no solo fue un cristiano sin fisuras de nuestro tiempo. Fue el pionero de la inculturación en la Iglesia; el líder de la adaptación de la vida religiosa después del Concilio; un puente cultural entre Oriente y Occidente; el padre espiritual de 97 mártires jesuitas en países del Tercer Mundo; un adelantado del diálogo con el mundo y las ideologías; un amigo de los refugiados y drogadictos; y, sobre todo, un enamorado de la figura de Jesús de Nazaret, que conjugó en su vida fidelidad y profecía. Detrás de su ingente actividad, que no cabe en muchas páginas, aleteaba la vida interior del hombre de oración, y el hombre sencillo, que sabía regalar una tarta con velas a su secretaria el día de Un Pedro Arrupe ya enfermó recibió la visita de Juan Pablo II el último día de 1981 su cumpleaños y tratar a un súbdito como un amigo de toda la vida. ¿A dónde va la Compañía?, le preguntaban, y Arrupe respondía con sencillez desarmante: “A donde Dios la lleva”. Como sintetizaba su sucesor, el general Kolvenbach: “Confianza absoluta, gozosa en el Señor, esperanza ante el Crucificado cargado con su cruz terrible, que le rompió el cuerpo, pero nunca su ánimo”. Y al mismo tiempo, gran sentido del humor: recién elegido general, el hermano sacristán le preguntó que a qué hora quería celebrar misa. “¿Se la preparo para las siete de la mañana?”. “Por favor, hermano, no me parta la mañana”, respondió sonriendo Arrupe. Apenas dormía y casi no comía. Su tiempo lo dedicaba a largas horas de oración y a tratar con los demás. “Mi hobby es tratar con los hombres”, solía decir. Una vez durante un viaje aéreo a América, le tocó al lado un señor que, al saber que era jesuita, puso verde al padre Arrupe, sin imaginar con quién estaba hablando. “¿Ha visto usted?”, respondía Pedro, siguiéndole la corriente. Cuando al aterrizar vio cómo los fotógrafos se arremolinaban junto a la escalerilla, este señor preguntó: “¿Quién es ese padre?”. “Arrupe”. “¡Tierra trágame!”, exclamó el pobre señor. El malagueño Rafael Bandera (tío del famoso actor, que añadió una “s” a su apellido), su inseparable hermano enfermero de los últimos años, recuerda en su diario la última visita de Juan Pablo II: la fragilidad y emoción con que Arrupe saludó al Papa quedó para siempre inmortalizada en una fotografía. El Padre General –todavía lo era nominalmente– le recibió con estas palabras: “Santo Padre, os renuevo mi obediencia y la obediencia de la Compañía de Jesús”. El Papa respondió: “Padre General, sostenedme con vuestras oraciones y vuestros sufrimientos”. “Puedo testimoniar –cuenta Bandera– que para el padre Arrupe fue un encuentro maravilloso. El Papa habló poco, solo dijo –yo estaba presente en el cuarto–: ‘No se puede decir lo que hemos hablado’. Creo que la mirada de don Pedro lo decía todo: ‘Soy el mismo, el que te ha obedecido y sigue obedeciendo, el que te ama y al que has hecho felicísimo al visitarle’. Pero no quedó todo ahí. El Santo Padre Juan Pablo II comió con la comunidad. El padre Arrupe no consintió en meterse en la cama hasta que el Papa hubiese dejado nuestra casa. Así que me pidió (eran las 9:15) que le bajase a la portería –quería agradecerle personalmente la visita–. El Santo Padre, bromeando, le dijo: ‘Un enfermo a estas horas debe estar en la cama’. Aquella noche don Pedro durmió como jamás lo había hecho después del 7 de agosto de 1981. Me costó trabajo despertarle”. Concluido el encuentro en la Curia Generalicia, que fue distendido e 29 PLIEGO informal y en el que hubo intercambio de regalos, Juan Pablo ii comentó: “lo mismo que desde hace muchas semanas me siento edificado por la Compañía, me siento edificado por este encuentro de hoy”. el secreto de su vida era un intenso amor a Jesucristo. en los apuntes de ejercicios escritos cuando fue elegido general, escribe: “ese amor personal tiene un carácter de exclusividad o de unicidad muy importante. al fin y al cabo, lo único que queda es Jesucristo. el resto de la colaboración, estima personal y hasta amor sincero, queda como algo contingente, limitado, temporal, variable. lo único que queda siempre y en todo lugar, que me ha de orientar y ayudar siempre, aun en las circunstancias más difíciles y en las incomprensiones más dolorosas, es siempre el amor del único amigo, que es Jesucristo. esto no quita nada a las demás amistades, a las relaciones verdaderamente caritativas, de una sinceridad y valor de parte de los seres humanos. la vida es así, los hombres somos así, y las dificultades personales subjetivas son tales, que solamente puede contar siempre y en todas circunstancias con Jesucristo”. después de muerto, se descubrió que en su juventud había hecho un “voto de perfección”, algo a lo que se han comprometido pocos santos en su vida y que consiste en elegir siempre entre varias opciones lo más perfecto, lo más cercano al evangelio. “en el cajoncito del reclinatorio, junto a la puerta de comunicación con el despacho, encontré, entre otras cosas, –cuenta el padre Nicolás Verástegui– una tarjeta postal con la imagen del Señor, creo que del Sagrado Corazón, impresa monocroma en tono verdoso oscuro, en cuyo reverso tenía escrita la fórmula de su voto de perfección. tengo la impresión de que, entonces, deduje que estaba hecha en la ordenación o al fin de su tercera Probación”. Mariano Ballester, SJ, que le ayudó en la logoterapia, ha desvelado que durante su enfermedad, cuando ya apenas hablaba, después de leerle algunos discursos de los que había pronunciado, momentos antes de la hora de dormir le oyó decir con su débil media lengua: “Para el presente, ‘amén’…; para el 30 futuro, ‘¡aleluya!’”. era la síntesis mística de toda una personalidad y de toda una vida, de un hombre de su tiempo y un hombre de dios que es un paradigma para la acción. Hoy sus intuiciones proféticas sobre el diálogo, la inculturación, la solidaridad internacional, la lucha por la justicia y los derechos humanos son realidades admitidas. Murió convencido de que la fe no puede entenderse sin un compromiso por la liberación de los últimos y marginados de este mundo injusto. Su optimismo tenía un fundamento teológico: “Porque creo que viendo las cosas tal como son, y sabiendo que estamos en las manos de dios, y que dios es omnipotente, aun cuando por un momento parezca que las cosas van mal, jamás podrán ir mal si se sigue a dios y se es ayudado por la providencia divina”. Y su mensaje resulta más que nunca válido para tiempos de crisis. durante la celebración de la eucaristía en una barraca de un pueblo de latinoamérica, ante hombres de los que no sabía si a lo mejor al día siguiente serían arrestados por una revolución, dijo una frase que repitió al año siguiente, 1970, en alemania, con motivo del Katolikentag: “Sigo manteniendo enteramente hoy todavía lo que dije entonces: ‘tan cerca de nosotros no había estado el Señor acaso nunca, ya que nunca habíamos estado tan inseguros’”. Veinte años después de su muerte, ocurrida el 5 de febrero de 1991, el nuevo general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, pide en una carta a sus súbditos fidelidad al espíritu misionero N O T A S 1. El padre O’Keefe ha revelado que el autor de este discurso tan crítico era de un jesuita, el padre Paolo Dezza, representate del ala conservadora y que sería luego nombrado delegado del Papa en la Compañía. 2. La biografía oficiosa de Juan Pablo II original de G. Weigel, Testigo de la esperanza, cita como razones de estas intervenciones en política, la de Fernando Cardenal en el Gobierno nicaragüense (fue separado de la Compañía y reintegrado una vez dejó de ser ministro); o de Robert Drinan, diputado por Massachusetts, políticamente proabortista; la crítica a decisiones jerárquicas; la reducción del número de jesuitas (un fenómeno común con otras órdenes religiosas y el clero secular). (G. Weigel, págs. 574-575). Arrupe con el autor de este Pliego (1972) del padre arrupe: “desapego total, inmersión total y total colaboración”, que equivale a disponibilidad universalista, inculturación desde el diálogo y espíritu comunitario en colaboración con todos. “al rememorar al padre arrupe, recordamos todo aquello que lo hizo tan semejante al padre ignacio”, reconoce abiertamente Nicolás. Hoy arrupe sigue vivo y es un referente eclesial para la iglesia del futuro, patrimonio no solo de los jesuitas, sino de todos los hombres de buena voluntad. a ignacio de loyola el portero de Montserrat le definió como “cojo, bajo, pero loco por Cristo”. Mucho de enamorado y algo de loco a lo divino tuvo también Pedro arrupe. el fundador de la teología de la liberación, hoy dominico, Gustavo Gutiérrez, lo señala como “uno de los hombres más importantes de la iglesia del siglo XX” y que, “según la bella expresión de Juan XXIII, supo mirar lejos”. el padre Darío Pedroso, en el prólogo a la última y más reciente edición portuguesa de mi libro, se pregunta si no habrá llegado la hora de incoar el proceso de canonización de “este sacerdote seducido por Jesús, que vivió para él, para la Compañía, para la iglesia, de un modo admirable, con una entrega total y desde una oblación continua y generosa hasta el holocausto martirial de sus últimos años, sumergidos en grandes sufrimientos y en comunión con Jesús crucificado”. Posiblemente, todos estos hechos estén aún muy cerca, y los jesuitas, curtidos por una compleja historia y un abultado santoral, no busquen precisamente un “santo súbito”, sino un interpelante ejemplo vivo, y prefieran dar tiempo al tiempo. Y es que no por no ocupar una hornacina, Pedro arrupe ha dejado de entusiasmar e iluminar. VNC http://www.usbbog.edu.co/jornadas_teologicas/ La obra de madurez investigativa del padre Gustavo Baena, ¡Espérala! FUNDACIÓN Editores Verbo Divino